Lundi 14 février 2005 à Beyrouth, quelques instants avant l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais Rafiq Hariri, le capitaine Wissam Eid a quitté son bureau au siège des Forces de sécurité intérieure (FSI), pour déjeuner dans l’un des nombreux restaurants du secteur chrétien d’Achrafieh, près du Lycée français. Un quartier transformé en vaste chantier, où les architectes ont dessiné de luxueuses galeries commerciales et des alignements d’espaces verts, où poussent des tours de standing à la place des vieilles maisons abîmées par les années de guerre. De là, tranquillement attablé, il a entendu l’explosion qui fit trembler la ville et basculer sa vie.

Wissam était entré dans la police six mois plus tôt, après de brillantes études d’ingénieur en télécommunication. Jeune homme de 29 ans dynamique et avenant, il avait d’abord rêvé de faire fortune dans l’industrie ou les affaires – les propositions d’amis installés dans le Golfe persique ne manquaient pas. Le service militaire lui a fait choisir une autre voie, raconte sa mère, Samira Eid, qui vit toujours dans son village, à 150 kilomètres au nord de Beyrouth. « À l’armée, explique-t-elle, l’un des instructeurs de Wissam était un ancien officier des FSI. Il a repéré chez lui des aptitudes particulières et il l’a encouragé à intégrer le service. » Il faut dire que dans la famille Eid, « on est policier de père en fils », précise son frère Mohamad, qui porte lui aussi l’uniforme.

Le cortège de Rafic Hariri

Le capitaine Wissam Eid au début des années 2000 (DR).

Au quartier général des FSI, dans l’immeuble de la rue Habib Bacha Al Saad, Wissam Eid a été chargée d’une mission prioritaire : mettre au point et développer des systèmes électroniques de collecte et de traitement du renseignement, pour donner à la police libanaise les moyens d’un contre-espionnage digne de ce nom. Le jeune capitaine consacre ses journées à créer des bases de données informatiques pour stocker et exploiter les écoutes téléphoniques, analyser les flux de communications à travers tout le pays… Sa hiérarchie compte sur lui : il obtient de pouvoir recruter des programmeurs et techniciens spécialisés en fréquences GSM, afin d’organiser la surveillance des réseaux de téléphonie mobile. En quelques semaines, de son modeste bureau — sol carrelé et murs blancs — meublé d’armoires métalliques, Wissam Eid a créé une petite NSA à l’échelle du Liban, sans satellites espions ni pupitres géants. Un système artisanal mais efficace : certains programmes de surveillance codés il y a dix ans par Wissam et son équipe fonctionnent encore aujourd’hui sur les serveurs des FSI.

À 12h55 précises ce lundi-là, une bombe d’une puissance exceptionnelle – même pour Beyrouth, qui en a pourtant vu d’autres – saute sur le passage du cortège de Rafiq Hariri, à côté de l’hôtel Saint-Georges, mythique palace des années 1920 qui surplombe la Méditerranée. Une colonne de fumée noire monte jusqu’au ciel. L’ex-chef du gouvernement, qui était en passe de le redevenir, gît au milieu des flammes et des décombres. Dans les heures qui suivent, une vidéo de revendication est adressée à la chaîne arabe Al-Jazeera au nom d’un groupe inconnu baptisé « Victoire et Jihad en Grande Syrie ». On y voit un jeune Libanais portant un turban, qui sera identifié comme Ahmad Abu Adass, 22 ans, musulman sans histoire ni lien avec le terrorisme, se présenter comme l’auteur de l’attentat. Mais tous les regards se tournent d’emblée vers le régime syrien, dont Hariri était l’adversaire déclaré.

L'attentat

Après les jours de deuil national, le capitaine Eid se remet au travail. Bien qu’il n’appartienne pas à un service d’enquête, il veut à sa façon participer aux recherches. « Wissam était un garçon plein de vie, m’a dit son frère Mohamad. Il plaisait aux filles, il aimait sortir avec ses amis et faire la fête, mais sa passion, c’était son travail. » Son intuition lui dicte d’utiliser le système qu’il a créé pour recueillir des indices. En scrutant l’ensemble des appels téléphoniques passés et reçus ce jour-là autour du cortège d’Hariri, qui sait si des suspects ne pourraient pas être identifiés… Son supérieur le laisse faire, Wissam n’a pas besoin d’une habilitation spéciale : l’unité de renseignement des FSI est autorisée à entreprendre toute recherche utile au nom de l’antiterrorisme. Pendant que les experts en balistique et la police criminelle traquent les indices sur les lieux de l’attentat, le capitaine Eid, seul et sans sortir de son bureau, suit la piste des communications téléphoniques comme on tire des fils pour démêler une gigantesque pelote.

Le lundi fatidique, Rafiq Hariri a quitté son domicile à 11 heures, puis il s’est rendu au Parlement pour rencontrer des amis politiques, a repris la route à 11h59, s’est arrêté pour bavarder avec une amie dans un café, d’où il est reparti à 12h45 avant d’être foudroyé par l’explosion dix minutes plus tard. Grâce aux antennes-relais et à la géolocalisation des téléphones mobiles, Wissam Eid relève qu’à chacune de ces étapes, un petit groupe d’appareils s’est déplacé en même temps que les six voitures et leurs occupants, comme si le cortège de l’ex-premier ministre avait été pris en filature. Détail troublant : chacun de ces téléphones a cessé d’émettre à 12h53, soit deux minutes avant l’attentat, et ils n’ont plus jamais fonctionné par la suite.

Quatre mois avant l'attaque

Stimulé par sa découverte, le jeune capitaine des FSI décide de remonter le temps : il élargit ses recherches en examinant, dans la mémoire des réseaux téléphoniques, l’intégralité des communications établies au cours des dix-huit mois précédents. Son hypothèse se confirme : plusieurs des cellulaires repérés le jour de l’assassinat apparaissent à proximité de Rafiq Hariri dès le 18 octobre 2004, quatre mois avant l’attaque. À l’évidence, des hommes épiaient ses déplacements pour déterminer l’endroit le plus propice pour le tuer. « Quand il avait à peine 3 ans, Wissam passait des heures à observer ses petites voitures, se souvient sa mère. Je ne comprenais pas qu’un enfant puisse se fixer sur des détails aussi longtemps. » La concentration de l’officier qu’il est devenu est fructueuse : après des jours de travail, il isole 63 numéros de portables et classe les milliers d’appels passés ou reçus sur les lignes correspondantes – pas les conversations, bien sûr, dont il ne reste aucune trace ; mais les connexions entrantes et sortantes. Il note la fréquence, la durée, effectue des recoupements.

Évidemment, les utilisateurs de ces mobiles ne peuvent être identifiés : aucun n’a souscrit un abonnement classique avec pièce d’identité et références bancaires. Il s’agit toujours de lignes temporaires et anonymes, avec puces prépayées. Mais Wissam ne se décourage pas. Grâce à la connaissance des algorithmes et de la programmation informatique qu’il doit à ses études d’ingénieur, il confectionne un système de co-localisation qui va lui permettre de démasquer les suspects en pariant sur le fait qu’ils possèdent forcément, outre leurs lignes anonymes, un numéro à leur nom pour leurs conversations usuelles – et que la plupart du temps, ils ont ces appareils sur eux. Concrètement : poche de droite, deux ou trois cellulaires non-identifiés voués à des activités inavouables ; poche de gauche, un téléphone nominatif, dûment enregistré, pour parler à une épouse, aux enfants ou pour gérer une activité de façade. Quand ces appareils se déplacent toujours par groupe, trouver le nom d’un seul permet de repérer les autres. D’autant que même un terroriste bien préparé commet des maladresses. À se promener avec trois ou quatre téléphones, les membres du réseau finissent toujours par les intervertir ; celui réservé à la vie quotidienne sert à appeler un comparse et vice versa. Ainsi, l’un des terroristes ciblés par le capitaine Eid a utilisé par mégarde son mobile secret pour commander des meubles, puis à nouveau pour signaler au magasin que la livraison ne correspondait pas à son achat…

Rapport d'enquête

Le capitaine Wissam Eid à son bureau, à droite (DR).

Dans les premiers jours de 2006, Wissam Eid rassemble ses découvertes dans un rapport de synthèse. Il désigne plusieurs réseaux et nomme les principaux utilisateurs des téléphones qu’il a reliés à l’attentat. Parmi eux figurent des dirigeants de la branche armée du Hezbollah, le parti islamiste chiite libanais. Une copie du document est remise à la hiérarchie des FSI puis, de là, jusqu’au sommet de l’appareil d’État à Beyrouth. Une autre est adressée à la commission d’enquête formée par l’ONU pour retrouver et traduire en justice les assassins d’Hariri. Dans un premier temps, ni les autorités libanaises ni la juridiction internationale n’y prêteront le moindre intérêt. D’autres semblent en avoir eu vent et s’en inquiètent. Quelques mois après avoir rendu son rapport, le capitaine Eid découvre un soir en rentrant chez lui une grenade fixée à la poignée de sa porte, de l’intérieur – c’est un miracle qu’elle n’ait pas explosé. Ses proches le mettent en garde, on lui assigne un garde du corps. Des amis lui proposent de s’expatrier quelques années dans les Émirats. Il refuse, s’accroche, cherche à attirer l’attention sur ses recherches, en vain. De plus en plus souvent, il passe la nuit dans son bureau, pour limiter les risques.

Ce n’est qu’au tout début de 2008 qu’il reçoit un appel de la commission d’enquête de l’ONU. Un nouveau procureur vient d’être nommé, le Canadien Daniel Bellemare. Le magistrat veut relancer les investigations sur de nouvelles bases ; il a exhumé le rapport et veut rencontrer au plus vite. Le 24 janvier 2008, le jeune policier explique sa méthode et détaille ses conclusions aux agents des Nations Unies. Ils se quittent en convenant de se revoir dès le lendemain matin. Cette réunion n’a jamais eu lieu. « Wissam est mort en allant retrouver les gens de l’ONU », certifie son frère. Un véhicule piégé a sauté sur son chemin. De sa propre voiture, il n’est resté qu’une carcasse broyée et calcinée. Ses collègues ont pleuré devant son cercueil et la hiérarchie des FSI a salué le capitaine Eid comme un héros mais à ce stade, personne ne savait jusqu’où l’incroyable travail qu’il avait accompli permettrait de remonter.

Chef militaire du Hezbollah

Après sa mort, les enquêteurs internationaux — intégrés à partir de 2009 au Tribunal spécial pour le Liban — ont repris le fil de ses recherches. Par commodité, ils ont attribué une couleur à chacun des groupes de téléphones reconstitués par Wissam Eid, qui avaient chacun un rôle particulier à jouer dans la mise à mort programmée de Rafiq Hariri. Le réseau rouge (8 téléphones) était celui des exécutants, les hommes qui observaient le cortège le 14 février 2005 et qui ont coordonné la phase ultime. Le réseau bleu (15 téléphones) était consacré à la surveillance des déplacements d’Hariri durant les mois qui précédèrent l’attaque, parfois avec le soutien d’un réseau jaune (13 appareils). Enfin, le réseau vert (18 téléphones) supervisait les « actes préparatoires à l’attentat et notamment la préparation de la fausse revendication », selon l’acte d’accusation du Tribunal spécial pour le Liban, présenté en 2011 par le procureur Daniel Bellemare.

C’est ce dernier réseau que les enquêteurs considèrent comme le centre de décision opérationnel de l’attentat, constitué autour de son leader, Mustafa Badreddine, l’un des principaux chefs militaires du Hezbollah – et dont le logiciel mis au point par Wissam Eid a permis d’établir qu’il détenait à lui seul une dizaine des téléphones suspects le jour de l’assassinat d’Hariri. Une heure avant l’explosion fatale, les combinés du réseau vert se sont tus. La dernière communication fut un appel à Badreddine, à 11h58, d’un correspondant posté tout près de l’hôtel Saint-Georges. Il dura quatorze secondes. Dans les instants suivants, Badreddine utilisa d’autres appareils.

Une preuve tangible

La reconstitution minutieuse des échanges téléphoniques du réseau vert a surtout apporté une révélation inespérée, qui n’a jamais été rendue publique. Selon les documents internes du Tribunal spécial, les cellulaires du réseau vert ont été, à plusieurs reprises avant l’attentat, en relation directe avec au moins un numéro attribué au cabinet du président syrien Bachar el-Assad, à Damas. Cette information a été confirmée lors d’une audience de procédure à huis clos, le 13 novembre 2014 à La Haye, après que le procureur eut versé à la procédure les listings correspondants. « Ce soudain lien entre les communications du réseau vert et du Hezbollah avec le téléphone de Bachar El Assad, eh bien ce sont autant d’éléments totalement nouveaux qui méritent, a minima, un amendement de l’acte d’accusation », lançait alors l’un des avocats des suspects, Me Dorothée Le Frapper. Selon les transcriptions officielles de la juridiction, elle évoquait en outre ce jour-là l’ajout au dossier de l’accusation « du numéro du président syrien, Bachar el-Assad, qui serait maintenant utilisé dans les analyses à charge sur les télécommunications », ce qui donne à penser qu’une identification de la ligne appelée par le réseau vert aurait abouti au dictateur de Damas en personne. Dans ses Mémoires, parus en 2011, Jacques Chirac – dont l’amitié avec Hariri était notoire – écrivait : « La responsabilité de Bachar Al-Assad dans la mort de Rafiq Hariri ne fait aucun doute à mes yeux, même si je n’en ai pas la preuve absolue. » Dix ans après le crime de Beyrouth et les premières accusations lancées contre le régime syrien, la trace d’un ou plusieurs échanges téléphoniques entre les organisateurs de l’attentat et le palais présidentiel de Damas apporte pour la première fois une preuve tangible de l’implication directe d’Assad dans l’assassinat d’Hariri.

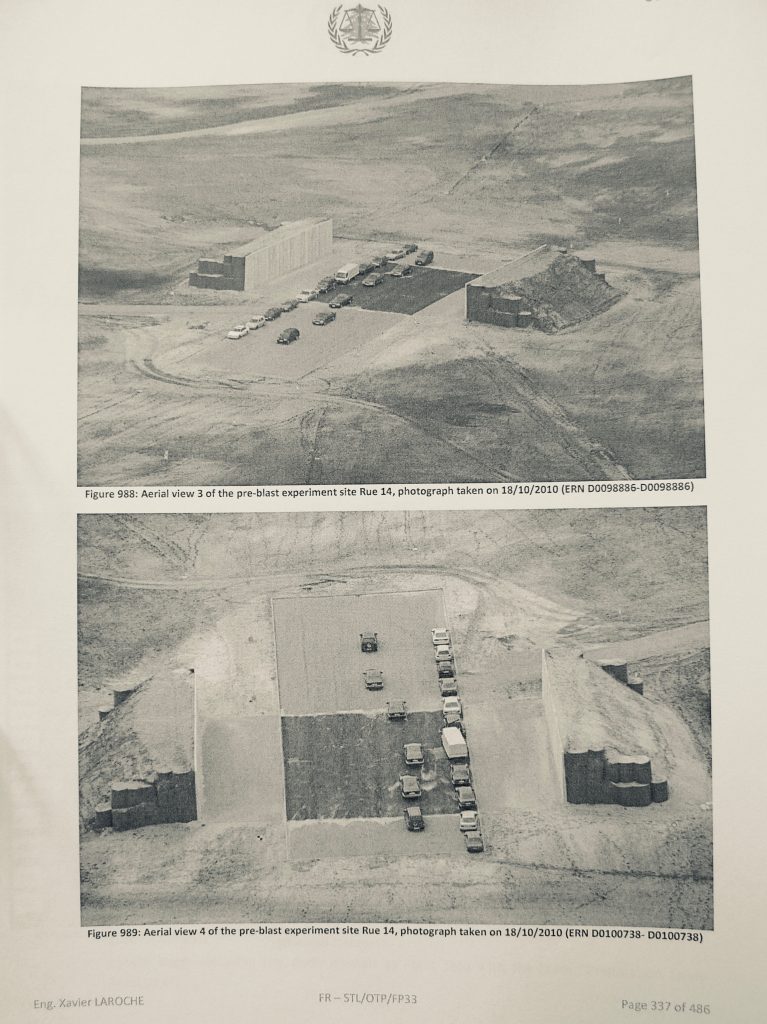

Le 19 octobre 2010, une foule inhabituelle traverse la campagne landaise. La brume du matin contribue à l’atmosphère étrange du moment. Sur le camp militaire du Poteau, près du village de Captieux, entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, une troupe d’experts en combinaisons blanches s’apprête à faire exploser une énorme quantité d’explosifs. Experts de l’ONU, enquêteurs, magistrats et scientifiques se sont donné rendez-vous pour organiser une reconstitution de l’attentat de 2005. L’enceinte est entourée de champs et de forêts de pins, et protégée par des patrouilles qui éloignent les curieux. Plusieurs millions d’euros ont été dégagés pour financer l’opération à l’abri des regards – et loin de Beyrouth.

La bombe dans un camion

La bombe qui a tué Rafiq Hariri avait surpris par sa puissance. Sous la violence de l’explosion, le blindage de sa Mercedes n’avait pas suffi à le protéger. La voiture avait été pulvérisée, comme la Chevrolet médicalisée qui l’escortait. L’engin a tué 23 personnes dont l’ancien chef du gouvernement et fait 226 blessés. Depuis l’attentat, plusieurs thèses se sont opposées quant à la nature de la déflagration et au processus de mise à feu, dont les tenants n’étaient pas toujours dépourvus d’arrière-pensées. L’un des scénarios supposait une bombe dissimulée dans la chaussée sous une plaque d’égout ; un autre – brandi notamment par le Hezbollah – invoquait un missile tiré par un drone qu’auraient manœuvré les agents d’une puissance étrangère.

Image de vidéosurveillance de la camionnette à l'origine de l'explosion, à droite, peu avant l'attentat (DR).

Rien de tout cela n’était vrai. Les images filmées à Beyrouth par les caméras de vidéoprotection disposées aux abords du lieu de l’explosion montrent qu’à l’instant fatidique, les premières flammes sont venues d’un camion blanc qui n’appartenait pas au cortège d’Hariri. Durant les secondes qui précèdent le drame, on peut distinguer ce véhicule filant à l’intérieur du tunnel routier qui débouche sur la rue Minet el Hosn, là où le convoi a sauté. L’examen des débris a permis d’établir qu’il s’agissait d’un modèle Mitsubishi Canter, un véhicule de livraison doté d’une cabine de deux places et d’une longue benne couverte pour les chargements – pour éviter toute erreur, des enquêteurs se sont rendus au Japon pour questionner le constructeur. Un engin identique a été acheté pour les besoins de la reconstitution au camp du Poteau, ainsi qu’autant de Mercedes qu’en comptait le cortège d’Hariri le jour de sa mort.

TNT, Semtex et RDX

Les experts en balistique ont acquis la certitude que les explosifs avaient été cachés à l’arrière du camion, sous le plancher, sur toute la longueur de la benne. Les résidus chimiques retrouvés dans le cratère leur ont permis d’en déterminer la composition et le dosage précis : Semtex, RDX (un explosif militaire) et TNT. Le même cocktail meurtrier a été élaboré pour la reconstitution. Afin de pouvoir étudier les effets de la bombe et les comparer avec les dégâts provoqués sur les immeubles de Beyrouth, les enquêteurs ont fait construire de larges murs de béton équipés de capteurs.

Le souci du réalisme est poussé à son comble : le procureur a exigé que des animaux soient installés à bord des voitures pour confronter l’état de leurs cadavres après l’explosion avec celui des dépouilles d’Hariri et des autres victimes. On a d’abord choisi des porcs, car la densité de leur chair est proche de celle des humains. « Il a fallu courir les fermes et les abattoirs des environs pour y marchander quelques cochons », raconte en souriant un gendarme qui a participé à l’opération. Certains experts ont néanmoins objecté que le choix de ces animaux pour remplacer les victimes risquait de blesser les familles des musulmans, quand elles apprendraient ce détail au cours des audiences à La Haye. Les gendarmes sont alors repartis en quête de bétail – « On nous a ordonné de trouver des veaux. » À l’intérieur du camp, une ferme miniature a été dressée pour les accueillir, avec paille et enclos. À l’heure prévue, un vétérinaire leur administre une drogue qui les anesthésie partiellement et les animaux sont placés à l’intérieur des voitures. Puis les artificiers amènent le camion bourré d’explosifs jusqu’au point d’impact et l’un des veaux endormis est attaché au volant, pour jouer le rôle d’un terroriste dont on ne sait presque rien.

À Beyrouth, sur les débris de la cabine du Mitsubishi, on a retrouvé les restes du conducteur : des traces de sang et de chair ainsi qu’un nez presque intact. Les analyses ADN sont catégoriques : ils ne viennent pas du corps d’Abu Adass, le jeune homme qui apparaissait dans la vidéo de la fausse revendication. L’identité du véritable kamikaze n’a jamais pu être déterminée. Il est seulement avéré qu’il portait sur lui un téléphone Alcaltel One Touch qui a échangé, peu avant l’explosion, plusieurs appels avec le réseau rouge.

Camion suicide

À 17h05, ce 19 octobre 2010, un énorme nuage noirâtre s’élève au-dessus des pins et les veaux passent de vie à trépas. La projection de débris et de cendres embrase la forêt avoisinante, au point que l’escouade de sapeurs-pompiers mobilisée pour l’occasion doit appeler des renforts. Au total, une centaine d’hectares partent en fumée ce jour-là. La reconstitution est convaincante : les véhicules, les matériels et les corps des animaux portent des marques identiques à celles observées à Beyrouth cinq ans plus tôt. Un cratère s’est formé, analogue à celui de la rue Minet el Hosn – 10 mètres de diamètre sur 2 mètres de profondeur. La thèse du camion suicide est confortée. Pour le Tribunal spécial de La Haye, elle est considérée depuis lors comme l’explication certaine du mode opératoire de l’attentat. Les analyses du collège d’experts internationaux, dirigé par le Français Xavier Laroche, sont consignées dans deux documents confidentiels : un premier de 486 pages rassemble l’intégralité des données techniques et leurs liens avec les pièces à conviction ; un second de 241 pages, daté du 8 mars 2013, présente les conclusions définitives. Il affirme en épilogue : « Le 14 février 2005 à 12h 55 mn 03 secondes, rue Minet el Hosn à Beyrouth, un véhicule piégé renfermant l’équivalent de 2500 à 3000 kilos de TNT (avec un mélange de RDX, de TNT et de PETN), dissimulé sous la plate-forme de chargement d’un camion Mitsubishi, garé légèrement en oblique face à l’hôtel Saint-Georges, a été mis à feu par un kamikaze non identifié, qui se trouvait à l’intérieur de la cabine ou tout à côté. »

Les expertises établissent que Abou Adass, le jeune homme de la vidéo, a été tué la veille de l’attentat. Il avait auparavant été manipulé par les hommes du Hezbollah : l’enquête a retracé de nombreuses connexions entre leurs téléphones et celui qu’ils espéraient faire passer pour celui du terroriste. À l’instant crucial, la bombe a été activée manuellement. Les terroristes ne voulaient pas prendre le risque d’un déclenchement à distance, qui se serait sans doute heurté aux systèmes de brouillage dont les véhicules d’Hariri étaient équipés. Fournis par une société de sécurité allemande, ces émetteurs électroniques neutralisaient la plupart des réseaux GSM et équivalents dans un rayon de trente mètres autour du convoi. Aucun doute, les assassins le savaient.

Mustafa Badreddine

À Beyrouth, prononcer le nom de Mustafa Badreddine est un moyen efficace de couper court à une conversation, surtout au téléphone – j’en ai fait l’expérience plusieurs fois au cours de mon enquête. Les photos (anciennes) de cet homme à l’allure joviale laissent entrevoir un commerçant libanais sans histoire. En réalité, c’est un homme invisible de 54 ans qui passe pour le plus responsable de la branche armée du Hezbollah, après avoir succédé à son propre beau-frère, Imad Moughnieh, qui fut longtemps l’un des terroristes les plus recherchés du monde (avant de périr en 2008 à Damas). Badreddine a derrière lui une longue carrière d’exécuteur des basses œuvres, commencée à l’âge de 20 ans durant la guerre du Liban. Des notes classifiées des services de renseignement français mentionnent sa participation, en qualité d’adjoint de Moughnieh, à l’attaque contre l’immeuble Drakkar, en 1983, qui tua 58 parachutistes — le plus meurtrier attentat commis à l’étranger contre des ressortissants français. La même année, il prenait part à l’assaut contre l’ambassade américaine au Koweit (6 morts), après laquelle il fut arrêté, emprisonné et condamné à mort… avant de s’évader en 1990 à la faveur de l’invasion du pays par les troupes irakiennes de Saddam Hussein. Selon Elaph, journal arabophone édité à Londres, Badreddine se serait ensuite réfugié en Iran durant quelques années, auprès de hauts responsables de la sécurité du pays. Ce n’est qu’à l’orée des années 2000 qu’il réapparaît au Liban. À cette époque, la présence de l’armée syrienne et les pressions de Bachar el-Assad sur le pouvoir libanais suscitent de plus en plus de contestation. Rafiq Hariri en est la figure de proue.

Briser le Liban

Chef du gouvernement de Beyrouth de 1992 à 1998, puis à partir de 2000. C’est un personnage populaire mais double, sorte de Berlusconi libanais : allié historique des Occidentaux côté Docteur Jeckyl, créature des Saoudiens et homme d’affaires vorace côté Mister Hyde. En 2004, Hariri s’oppose frontalement au président libanais Emile Lahoud, marionnette entre les mains des Syriens : il se pose en fédérateur de tous les opposants et prépare sa démission pour mieux s’imposer aux élections législatives dont il est le favori. À Damas, Bachar el-Assad le suspecte en outre de s’activer auprès de l’ONU pour obtenir le vote d’une résolution (n° 1559) ordonnant le désarmement du Hezbollah et l’évacuation du Liban par l’armée syrienne. Le 26 août 2004, Assad convoque Hariri dans son palais et le menace de « briser le Liban sur [sa] tête » s’il s’obstine à vouloir l’en chasser. Dans ses Mémoires, Jacques Chirac, évoque cette entrevue telle qu’elle lui fut relatée par l’ex premier ministre libanais : « Soit vous faites ce que l’on vous dit, soit on vous aura, ainsi que votre famille, où que vous soyez », lui aurait lancé le dictateur syrien. Ancien ministre et ami d’Hariri, Marwan Hamadé a témoigné devant le TSL qu’au sortir de ce tête-à-tête orageux, Hariri « était hors de lui, à tel point qu’il s’est cogné la tête volontairement contre la vitre de sa voiture, le sang a commencé à couler de son nez ».

Le 2 septembre 2004, le Conseil de sécurité de l’ONU adopte la résolution 1559. Le 20 octobre, le premier ministre libanais quitte ses fonctions. Personne ne doute qu’à l’issue des élections à venir, prévues six mois plus tard, il reprendra le pouvoir, débarrassé cette fois du joug syrien. C’est probablement à cet instant précis que son sort a été scellé.

Le logiciel de Wissam Eid

Grâce au logiciel conçu par Wissam Eid puis aux recherches des enquêteurs du Tribunal spécial, les explications policières complètent le contexte politique pour éclairer la préparation de l’attentat. Les pièces présentées devant la juridiction de La Haye désignent clairement Mustafa Badreddine comme le principal organisateur, donnant ses ordres aux exécutants via le fameux réseau vert. Parfois, le chef militaire du Hezbollah se rendait à Beyrouth à bord d’un bateau qui, une fois amarré au large, lui servait ensuite de bureau. Dans les quartiers chiites de la ville, sa présence n’était pas vraiment un secret. Des rapports du Tribunal spécial jamais publiés mais que j’ai pu consulter détaillent les multiples contacts qu’il y a pris pour assurer le financement de l’attentat.

Imad Moughnieh

Un mémorandum daté du 19 novembre 2009 et intitulé « Analyse des renseignements fournis en relation avec les aspects financiers du crime » place Badreddine à la tête d’un dispositif de collecte et de distribution de fonds mis en place à partir d’un commerce de bijoux dont les achats et les reventes servaient de paravent à de volumineux mouvements d’argent liquide. L’établissement est situé dans une rue tranquille de Beyrouth Ouest, sous l’enseigne « Samino Jewellery ». Les registres officiels indiquent qu’elle appartient à un homme d’affaires influent, propriétaire immobilier prospère et soutien affiché du Hezbollah. Mais les enquêteurs ont découvert, toujours grâce aux connexions téléphoniques, que Badreddine utilisait de fausses identités auprès de certains interlocuteurs (au moins ses maîtresses, peut-être certains complices de second rang). Parmi ses alias, les deux plus fréquents étaient « Sami Issa » et… « Sami Samino ».

Pour les enquêteurs, Samino Jewellery a servi de plaque tournante pour remettre des fonds occultes aux membres de l’organisation chargée du meurtre d’Hariri. S’agissant de l’origine de l’argent, ils disposent d’indices significatifs. Des dépôts d’espèces ont été enregistrés au comptoir de la boutique au nom d’un haut dignitaire syrien, le général Rustom Ghazaleh, réputé proche de Bouchra el-Assad, la sœur aînée du président. Dans un rapport daté du 19 novembre 2009, les enquêteurs écrivent : « Rustom Ghazaleh, né le 3 mai 1953, est présumé avoir apporté des fonds à Samino Jewellery, l’organisation impliquée dans le financement de l’assassinat d’Hariri. » L’apparition de cet autre personnage de l’ombre accrédite l’existence d’une chaîne de commandement entre les agents du Hezbollah et les services secrets de Damas. À la date de l’attentat, en 2005, Ghazaleh dirigeait la branche spéciale des renseignements militaires syriens chargée du Liban. D’autre part, la liste des habitués de la bijouterie Samino mentionne également Jawad Nasrallah, le fils du dirigeant officiel du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Difficile de croire à une coïncidence.

Mandats d'arrêt

Pour interroger les responsables du Hezbollah, il existe un circuit semi-officiel, qu’empruntent les journalistes du monde entier quand ils travaillent sur le Liban. Le parti chiite présente en effet cette particularité d’avoir une représentation officielle, avec des bureaux et des élus au Parlement, et une branche armée clandestine qui lui vaut d’être classé parmi les organisations terroristes par la France et les Etats-Unis. Pour demander un entretien avec les chefs – politiques ou militaires – du mouvement, il faut passer par l’agence Alakat Media, dont le siège est à Beyrouth et qui organise des rencontres dans la capitale ou au Sud-Liban, dans cette région où le Hezbollah a longtemps assuré pour la population l’essentiel des services publics, y compris la fourniture d’électricité. Avant toute discussion, l’agence exige une copie de votre passeport. Les tractations ont duré deux mois avant de s’arrêter net : ma demande d’interview de Mustafa Badreddine – « n’importe où au Moyen-Orient ou en Europe », avais-je proposé –, s’est heurtée à un refus catégorique. « Non, non, non, m’a dit au téléphone une voix féminine après consultation de ses supérieurs, l’homme dont vous avez mentionné le nom ne pourra jamais vous rencontrer. » La même réponse m’a été opposée pour Hassan Nasrallah, qui lui n’est pourtant pas poursuivi par le Tribunal spécial. Après l'annonce des mandats d'arrêt délivrés contre Badreddine et les autres suspects, le numéro un du Hezbollah avait cependant contesté l’ensemble de la procédure et dénoncé une prétendue influence du « gouvernement israélien » sur la procédure.

L’organigramme du mouvement est censé assurer un cloisonnement quasi étanche entre les activités officielles et les actions clandestines. Au sommet de la branche armée, un « comité de guerre » d'une douzaine de membres coordonne un réseau de combattants, de correspondants au sein des services syriens et des filières de financement adossées à des trafics de drogue, sans en référer à la direction politique ni aux députés du Hezbollah qui siègent au Parlement libanais. Ainsi, contrairement aux idées reçues, des responsables du parti entretenaient des relations avec Rafiq Hariri et certains avaient noué avec lui « d'importants partenariats immobiliers », signale Mona Harb, politologue à l'Université américaine de Beyrouth et spécialiste de l'histoire du Hezbollah. Pour compliquer le tout, des documents saisis par les enquêteurs de l'ONU ont mis au jour d’improbables rencontres entre Hariri et Rustom Ghazaleh, le général syrien amateur de bijoux.

Princes saoudiens

Adversaires au grand jour, les deux hommes négociaient dans la pénombre en s’assurant que leurs secrétariats respectifs n'en savaient rien. Mais de quoi parlaient-ils durant ces rendez-vous secrets ? Impossible de le savoir. Si la mort d'Hariri a de moins en moins de mystères, sa vie compte encore de nombreux angles morts. Derrière la légende du petit comptable libanais parti en 1967 en Arabie Saoudite pour faire fortune dans les travaux publics et revenu diriger le pays, d'autres récits le présentent sous un jour moins glorieux. En 1979, il prend le contrôle du groupe Oger, société française de BTP dont le nom émerge dans les vieilles affaires de financement du RPR, qu’il rebaptise Saudi Oger quand les princes saoudiens lui confient leur estime, de colossaux marchés publics et quelques missions délicates. Pour les besoins de celles-ci, il se lie avec Johnny Abdo, le chef des services de renseignement de l'Armée libanaise, dont il fait son homme de confiance et qui l’aide pendant les années de guerre à mener des tractations dans tous les camps à la fois – y compris la Syrie. Ces contacts tous azimuts constitueront, plus tard, le meilleur atout d’Hariri dans sa montée vers le pouvoir. Durant leurs séjours réguliers à Paris, les deux compères résident dans des appartements qui se font face, place d’Iéna, ainsi que le raconte l'un des biographes d’Hariri, René Nada, ancien correspondant de l'AFP à Beyrouth. Les secrets qu’ils détiennent – ou qui les concernent – ne sortent pas de leur tandem. Hariri en a emporté la plus grande partie avec lui lorsque sa Mercedes a été pulvérisée.

Pour se rendre au siège du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), il faut prendre le métro à la gare de La Haye et suivre la ligne E, qui remonte vers le port de Rotterdam. Descendre à Leidschendam, une banlieue paisible aux jolies maisons avec jardin et pistes cyclables, puis prendre à droite sur la rue principale. Une large impasse bordée d’arbres, de réverbères et de caméras conduit jusqu’à un immeuble de huit étages dont la façade est faite de béton ocre et de plaques de métal. Le site est sous haute protection : des rangées de grilles et un portique de filtrage accueillent les visiteurs. Jusqu’en 2007, ce bâtiment abritait le quartier général des services de contre-espionnage néerlandais.

À l'épreuve des balles

À l’intérieur, l’ancienne salle de basket des agents secrets a été transformée en salle d’audience. C’est là que les cinq juges qui composent le tribunal – un Italien, un Jamaïcain et deux Libanais, sous la présidence d’un Australien –reçoivent témoins et experts depuis le mois de janvier 2014, date de l’ouverture officielle des débats (qui ne devraient pas être clos avant 2016). La pièce présente l’avantage de ne comporter aucune fenêtre et pour renforcer encore la sécurité des personnes qui y pénètrent, des vitres à l’épreuve des balles ont été installées. Sur une grande table posée au centre, une maquette de Beyrouth permet de visualiser le lieu de l’attentat. Sur le côté, le box réservé aux témoins est plongé dans une semi-obscurité afin d’empêcher l’identification de certains d’entre eux.

Les cinq accusés non plus n’ont pas montré leur visage, mais pour d’autres raisons. En dépit du mandat d’arrêt qui les vise, et bien que l’État libanais soit le seul à être requis de coopérer avec la juridiction internationale, aucun d’entre eux n’a pu être arrêté. Ils vivent pourtant au Liban ou ailleurs sous la protection du Hezbollah – le secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, est allé jusqu’à proclamer publiquement que les enquêteurs de l’ONU ne les captureraient jamais, « pas même en trois cents ans ». Aussi le Tribunal spécial s’est-il résolu à les juger par contumace, ce qu’aucune juridiction internationale n’a fait depuis la condamnation à mort du conseiller d’Hitler Martin Bormann, en 1946, par le tribunal de Nuremberg.

Des omissions

D’autres inconvénients handicapent le TSL depuis sa création, à commencer par le manque d’investissement des fonctionnaires qui y sont attachés. Ils viennent de pays différents ont des formations, des cultures et des habitudes de travail divergentes (vingt-huit nations ont contribué à la création de cette juridiction d’exception, dont la France et les Etats-Unis, même si l'État libanais en assure le financement). Leur quotidien, décrit par ceux qui l’ont fréquenté de près, évoque les récits délicieusement cruels d’Albert Cohen dans Belle du Seigneur sur la bureaucratie de la Société des Nations dans les années 1920. Certains des enquêteurs et des experts mandatés par le tribunal, rémunérés jusqu’à 8000 euros par mois, ne savaient rien du Liban ni de l’Orient compliqué avant d’ouvrir le dossier Hariri et consacraient plus d’énergie à obtenir le renouvellement de leur contrat qu’à établir les faits et à rechercher leurs auteurs. On leur a reproché des légèretés, des retards, parfois des omissions graves.

À leur décharge, la procédure a évolué depuis l’origine dans un climat de tension hors norme. De nombreux témoins ont été menacés, avant et après l’assassinat de Wissam Eid. En septembre 2006, l’un des supérieurs du jeune capitaine des Forces de Sécurité intérieure avait échappé de peu à une bombe dont l’explosion tua quatre de ses gardes du corps. En octobre 2010, deux agents du procureur furent agressés à la sortie d’une clinique contrôlée par le Hezbollah. On leur déroba leurs ordinateurs et, quelque temps après, les enregistrements vidéo d’auditions de témoins étaient diffusés sur Internet – manifestement dans le but de dissuader d’autres personnes de collaborer avec le tribunal. Au printemps 2013, un site libanais prétendant critiquer la « corruption du TPS » a carrément publié une liste de 167 noms de témoins de l’accusation avec photos et adresses, ce que les magistrats de La Haye ont dénoncé comme une « tentative d’intimidation ».

Des erreurs de jugement

De leur côté, les avocats de la défense – tous commis d’office et incapable d’avoir le moindre contact avec ceux qu’ils représentent – s’emploient à contester la procédure chaque fois qu’ils le peuvent. C’est le cas de Vincent Courcelle-Labrousse, familier des juridictions internationales (il a plaidé devant le tribunal pénal pour le Rwanda) et des affaires de terrorisme, ou d’Antoine Korkmaz, fine lame du barreau parisien et connaisseur des arcanes politiques de Beyrouth, au point d’avoir assisté jadis l’Etat libanais dans un arbitrage contre France Telecom Mobile – le second défend devant le TPS Mustafa Badreddine, que l’accusation tient pour le cerveau de l’attentat. Tous deux pointent avec acharnement les bizarreries de l’instruction, notamment « les nombreux faux témoignages de proches de la famille Hariri » pendant les premières années de l'enquête, selon l’expression de Me Korkmaz. En 2005, peu après l’attentat, la police avait arrêté quatre officiers supérieurs libanais issus des services de renseignement et de la garde présidentielle, soupçonnés d’être liés à la Syrie. Ils ont été relâchés au bout de quatre ans, faute de charges, et le fils de Rafiq Hariri, devenu premier ministre à son tour, a évoqué « des erreurs de jugement concernant la Syrie ». Il ne savait pas, à ce moment-là, qu’une autre piste bien plus précise mènerait les hommes du TPS jusqu’au sommet du Hezbollah et du pouvoir syrien.

Parmi les errements qui flétrissent la réputation du Tribunal spécial, l’histoire du général Wissam el-Hassan occupe une place de choix. Chargé de la sécurité de Rafiq Hariri même après la démission du premier ministre, il supervisait tous ses déplacements avec le titre de chef du protocole. Pourtant, le 14 février 2005, contrairement aux habitudes, il n’était pas présent dans le convoi qui devait rallier le Parlement. Questionné après l’explosion sur cette anomalie, il expliqua qu’il passait ce jour-là un examen imprévu à l’université, en vertu d’une convocation qu’il prétendait avoir reçue la veille, c’est-à-dire un dimanche. Longtemps après, les discordances entre son récit, son emploi du temps et les relevés de ses communications téléphoniques ont mis en évidence la fausseté de sa déposition. Par la suite, certains témoignages ont mentionné un versement de 500 000 dollars au profit d’un des subordonnés du général el-Hassan, peut-être afin d’influer sur l’itinéraire du cortège d’Hariri. Ce point non plus n’a pas été creusé. Un an plus tard, l’ex « chef du protocole » accédait à la direction du service de renseignement des FSI – l’unité où servait Wissam Eid, qui achevait alors son rapport sur les réseaux téléphoniques impliqués dans la préparation de l’attentat. D’anciens collègues du capitaine Eid m’ont assuré que les deux officiers se parlaient régulièrement.

Cependant, les enquêteurs de l’ONU ont attendu des années avant de s’intéresser aux contradictions du général et aux zones d’ombre de son récit. Pour lui aussi, c’était déjà trop tard. Le 19 octobre 2012, alors qu’il rentrait d’un déplacement à Paris et avait prié un proche de venir le chercher à l’aéroport, il fut tué à son tour par une voiture piégée. Comme si, à Beyrouth, une fatalité pyrotechnique consumait encore tout désir de justice et de vérité. Dans les centaines de pages de l’acte d’accusation du Tribunal spécial pour le Liban, l’assassinat de Rafiq Hariri est attribué à des individus, non à une organisation. Le Hezbollah n’est pas mis en cause en tant que tel, même si nombre d’indices convergent dans sa direction. Pas une fois le régime syrien n’est présenté comme le commanditaire, pas même au conditionnel. Dix ans après l’attentat, malgré les millions de dollars engloutis dans l’enquête, les découvertes les plus probantes restent celles du capitaine Wissam Eid, qui travaillait seul et sans ordres dans son bureau, et a payé de sa vie son intuition et sa persévérance.

Cette enquête a été initialement publiée en mai 2015 dans Vanity Fair.