Chienne de vie : dans des quartiers mal éclairés de Canal Plus, le restaurant Kaboul Kitchen a refermé ses portes après une deuxième saison pleine de géopolitique qui tâche, d’humour retenu, de drogue non coupée, d’intelligence sans calcul et de désirs sexuels comprimés, donc, pour le dire avec bestialité, pleine de romanesque ; suscitant, heureusement, la relative indifférence des critiques de l’honorable presse chargée de la mise à jour de nos idéologies – laquelle préfère les dramelets intenses ciselés par ces auteurs qui savent sonder la profondeur des enjeux sociétaux chez les humains que la vie propulse entre le 6e et le 11e arrondissement de Paris.

Les autres, qui offrent une tournée générale ou montrent leurs fesses dès qu’un directeur de conscience brandit un commandement ou diffuse un film à message, auront adoré traîner jusqu’à point d’heure, accoudés au zinc du Kaboul Kitchen, dans l’attente d’un improbable moment de fraternité ou d’un coup de sang homérique entre un colonel Afghan trafiquant de drogue gouverné par d’indiscutables principes de réalité, un responsable de la CIA cynique, grassouillet et mû par la volonté de remplir une mission surtout si c’est une saloperie, et un restaurateur français soucieux d’achever sa thérapie avant de succomber aux lèvres de sa plantureuse psychanalyste.

Rien ne m’a semblé plus proche de la réalité. C’est-à-dire de cette comédie où chaque jour des personnages essayent de s’affranchir d’un enchevêtrement de causes et de conséquences, de ces légos d’une vie, mais sans trop s’en éloigner de ces constructions, avec toujours une hésitation, par peur du vide. Tout est là. Même si de bons comédiens l’incarnent cette réalité – Simon Abkarian, Gilbert Melki, Stéphanie Pasterkamp, Karina Testa, Fayçal Azizi – son animation repose d’abord sur le talent des trois auteurs, Jean-Patrick Benes, Alain Mauduit et Marc Victor.

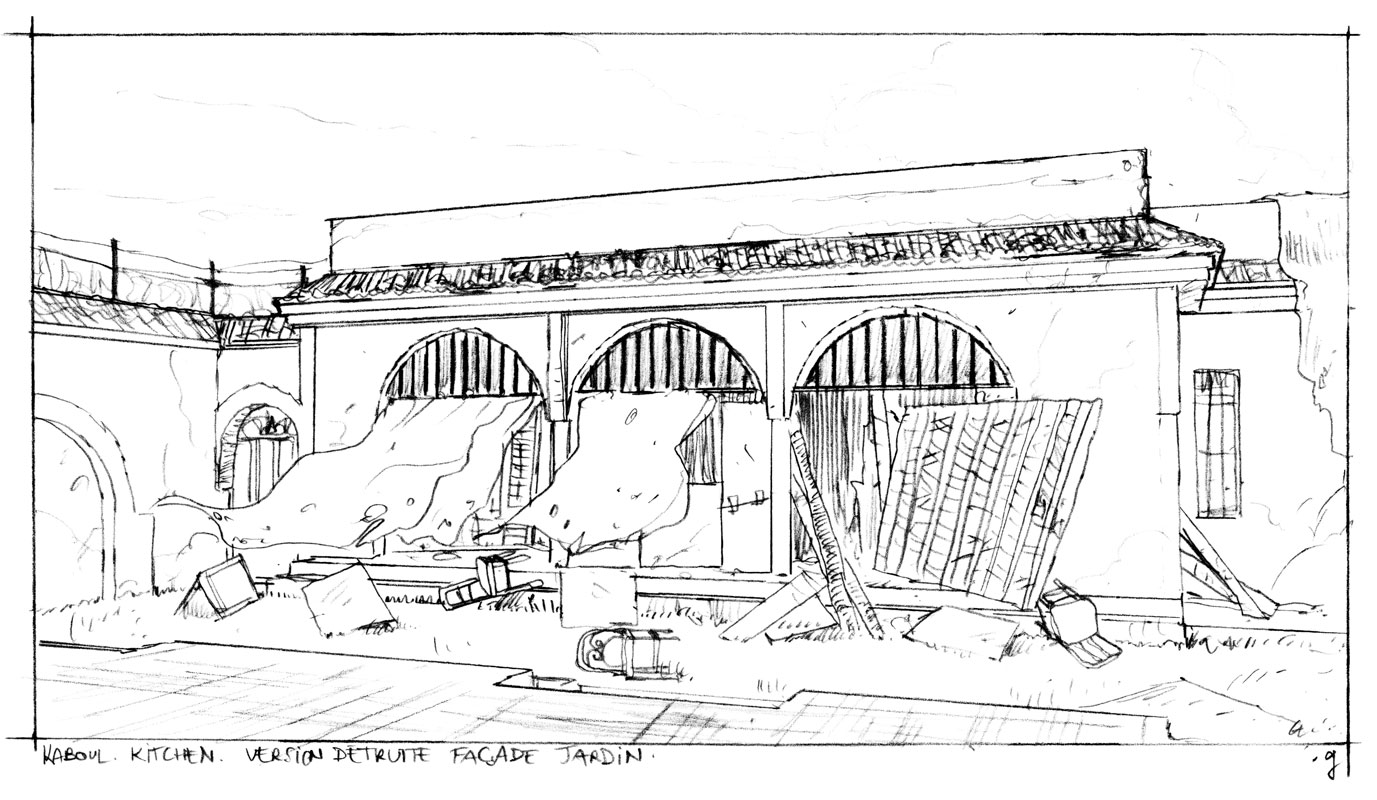

Ensemble, ils ont composé cette réalité-ci en restituant une ville de Kaboul plus vraie que nature, donc approximative, dangereuse, rieuse, violente, permissive, intransigeante loin des stéréotypes diffusés par les flux d’informations et les analyses politiques (faisant oublié que l’essentiel des scènes a été tourné dans les faubourgs de Casablanca). Naturellement, le riche passé de Marc Victor, naguère gérant du restaurant l’Atmosphère, au 4 rue Qala e-Fattulah à Kaboul, inauguré à l’été 2004, où se pintaient joyeusement des huiles occidentales, des espions, des humanitaires esseulés et des caciques afghans, a constitué l’ossature de leur travail d’écriture.

Plus tard, d’autres scénaristes les ont assistés pour cette saison 2, pour répondre aux défis posés par l’écriture des divers épisodes, tel l’auteur Gabor Rassov, par ailleurs coscénariste du long-métrage assez barré Je suis supporter du Standard . Au final, les équations imaginées par le trio Victor, Mauduit, Benes appliquent à la lettre, sur un tableau certes un peu foutraque, les principes que Milan Kundera synthétise dans L’art du roman (Gallimard, 1986). « L’homme souhaite un monde où le bien et mal soient nettement discernables car est en lui le désir, inné et indomptable, de juger avant de comprendre. Sur ce désir sont fondées les religions et les idéologies. Elles ne peuvent se concilier avec le roman (…) L’esprit du roman est l’esprit de complexité ». Ce que doit être une fiction moderne.

C’est si vrai que Kaboul Kitchen représente - bon, à mes yeux - une excellente introduction pour comprendre la place des Occidentaux en Afghanistan. À tel point que si Canal ne nous paye pas sa saison 3, il se murmure à Kaboul qu’un ministre narcotrafiquant fera le voyage jusqu’aux immeubles de Boulogne pour expliquer sa conception de « l’amitié à l’afghane ». Gaffe.

https://www.youtube.com/watch?v=kARuJzQ8akc